ARNOLDから発売された、NゲージETR1000シリーズ(Frecciarossa 1000/ETR400、Iryo)の連結機構の改善アダプターを、DMM.make クリエイターズマーケットでリリースしました。

▶https://make.dmm.com/market/item/1790674/

ETR1000シリーズ製品の連結器は、金属棒を差し込む独自の構造で非常に取り扱いにくく、耐久性も弱いものとなっていました。

そこで、このアダプターを使用すると、元の連結器の代わりに、連結・解放性能に優れるKATO密連型カプラーA(品番11-703または11-704)を使用することができます。

なお、発注素材は高精細アクリルのみとしています。(高精細プラスチックで試作したところ、柄部分の強度が足りず破損しやすかったため)

連結面感覚は、元製品付属の短いドローバーを装着した場合と、長いドローバーを装着した場合のちょうど中間くらいになるように調整しています。

これより狭めると曲線通過性能などが著しく低下するため、短いドローバー装着時よりは連結間隔を広く設定しました。

取り付けには車体の分解や連結器の交換、若干のヤスリ作業など、失敗すると車体などの破損に繋がる工作が必要となります。このため上級者向けとなります。

本商品を使用したことによる不具合などいかなる損害についても、作者および関係者は一切の責を負わないものとさせていただきます。

以下はアダプター取り付け工程についての解説となります。

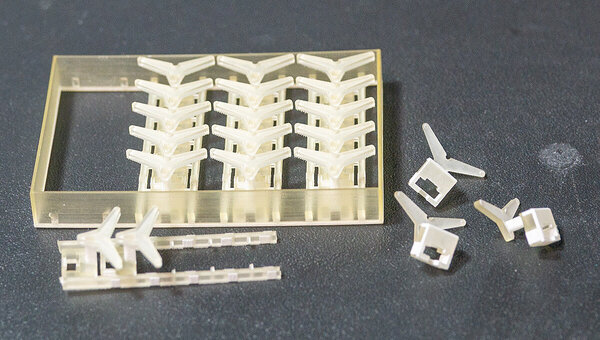

本商品にはアダプターが20個(8両編成で14個+予備6個)含まれています。

アダプターをランナーから切り出し、精密ダイヤモンドヤスリでバリ取りを行います。

KATOカプラー密連型A(品番11-703:黒、または11-704:グレー)を組み立て、ジャンパ線モールドを切り取ります。(首振りに干渉するため、ジャンパ線モールドを残して使用することはできません)

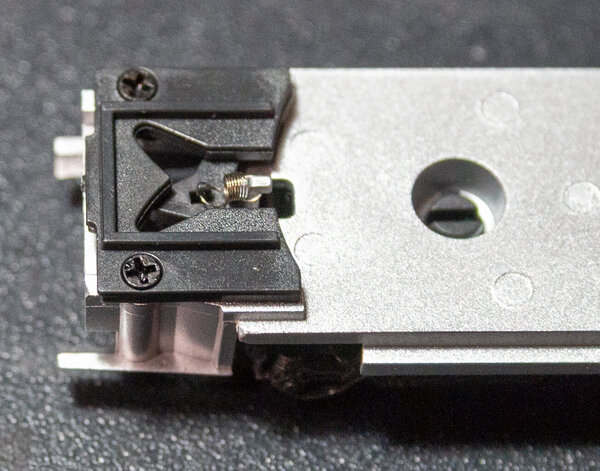

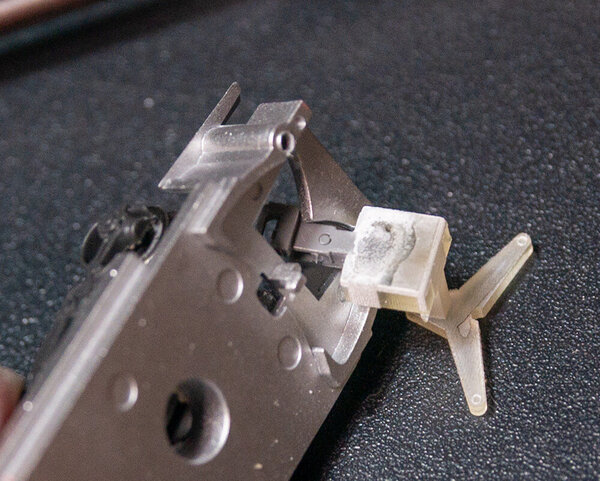

続いてカプラーの柄をマウント部に差し込みます。連結フックが下になりますので向きに注意してください。(写真は試作品のためアダプターの色が異なっています)

カプラー取り付けが曲がっていたり上下に段差が生じると走行性能に悪影響を及ぼしますので、奥までしっかり差し込んで水平を保ってください。

その後、粘度の低い瞬間接着剤を隙間に浸透させて固定します。マウント部全体の強度確保にもなるため、接着剤による固着は省略しないでください。

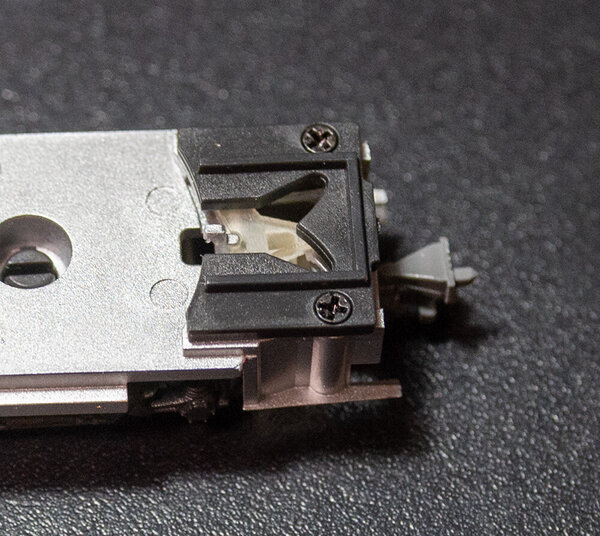

車体を分解し、元のカプラーを抑え付けている黒い蓋(ネジ止め)を取り外します。分解した車体と床板の向きや組み合わせがわからなくならないよう、床板上や車体裏側にサインペンでマーキングなどを入れておくとよいでしょう。

続いて元のカプラー(および復元バネ)を取り外しますが、バネの根元が接着されている場合があり、その場合はバネを切るなどして取り外してください(この作業が必要となるため、カプラー交換後に完全に元に戻すことは難しいようです)。

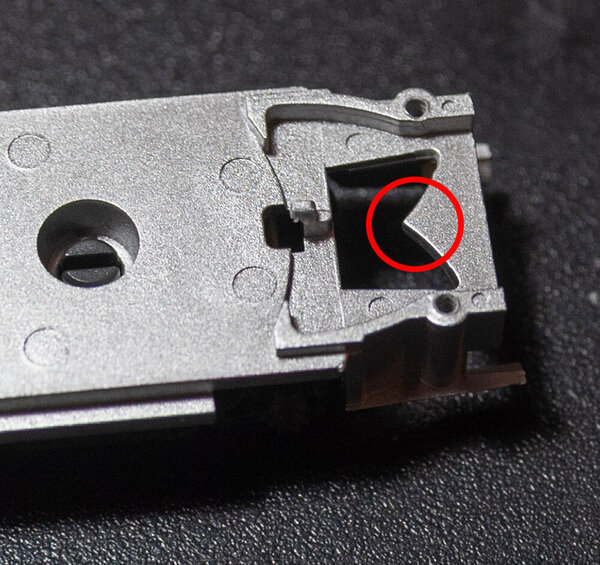

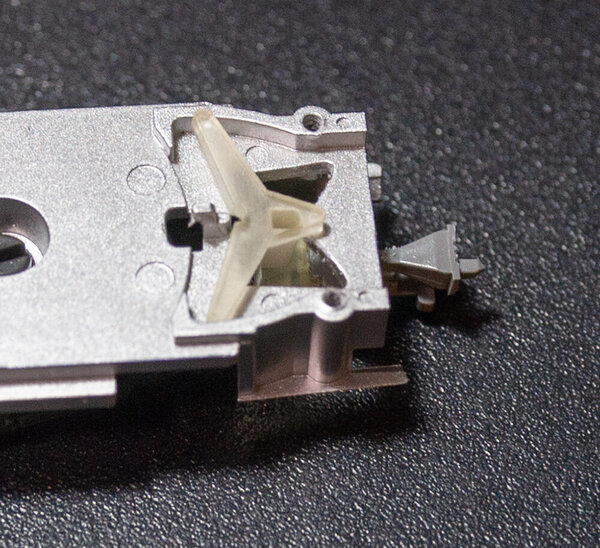

カプラーを取り除いたら、写真赤丸の尖っている部分を精密ヤスリで少し削り、面取りしてください。これをやらないとアダプターの首振り時に引っかかりが発生しやすくなるようです。

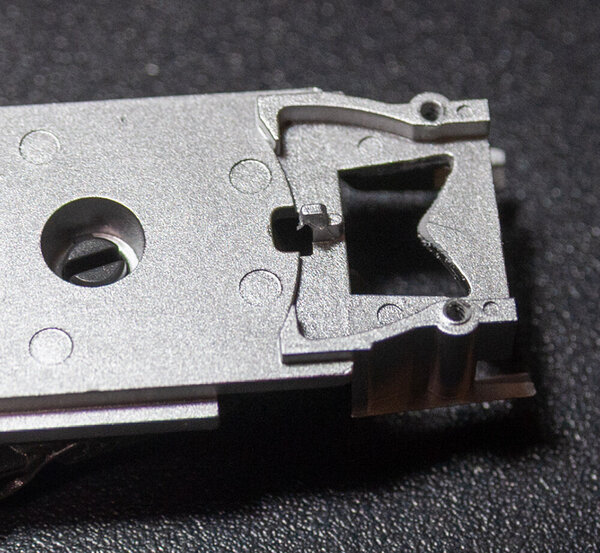

元のカプラー部品の代わりにアダプターを組み込みます。

密連カプラーのナックル部分を写真の向きで首振り穴に差し込み、回転させてカプラーポケット部に収めてください。あとは黒い蓋をネジ止めします。

カプラー交換とは直接関係ありませんが、このシリーズの中間車はウェイトが軽く、そのままでは浮き上がり脱線を起こしやすくなっています。

このため、カプラー交換と同時にウェイトを加重することを強く推奨します。

グリーンマックス板キット用や鉄コレ用のウェイト、あるいは鉄板・鉛板などを適宜追加してください。

組み立て後、カプラーが大きな引っかかりなく首を振れることを確認したら作業完了です。わずかに引っかかる程度であれば、繰り返し首振りをさせていると、だんだん角が取れて引っかかりにくくなっていきます(引っかかった状態で無理に曲げたりすると破損する可能性があるので注意してください)。

運転時は、復元バネが無いため手動で中心合わせをする必要があります。中心合わせした上で、軽く突き当てるだけで連結できます。

KATOカプラーが水平に接着されていない場合、突き当てるだけでは連結されないことがありますが、その場合は車両を少し持ち上げて押しつけてください。

解放時は軽く引っ張るか、片方の車体を斜め上に持ち上げると外すことができます。